家庭×専門家で支えたリハビリ記録

これまでの記事では、支援につながるまでの迷いや気づき、

そして1歳で見え始めたサインについて綴ってきました。

今回は、そこから始まった歩行訓練とリハビリの日々を振り返ります。

🔗 [前回の記事はこちら]

🍼 1歳で気づいた発達のサイン|支援への小さな一歩③

はじめに 🍼

ここちゃんの診断後、**作業療法(OT)**によるリハビリが始まりました。 新しい環境に慣れるまでは少し時間がかかりましたが、焦らず一歩ずつ進めていきました。

振り返ると、もうずいぶん前の話です。 当時は毎日がめいっぱいで、寝不足と疲れのなか、夢中で子育てしていたことを思い出します。

細かい記憶は曖昧でも、「家でも外でも、こんなことやっていたなあ」という感覚は、今でも心に残っています。

この記事では、そんな日々を思い出しながら、娘のリハビリの様子や、家庭での取り組みを私なりに振り返ってみたいと思います。

リハビリ開始時の様子 🚼

初期の頃の娘は、

- 膝や股関節などの異常な固さ

- 足の指が常に曲がっている状態

- からだに触れられることが苦手 という特徴がありました。

足の裏や手のひらなど体全体が敏感だったため、まずは慎重に様子を見ながら、徐々に「慣れること」から始めました。

感覚統合への取り組み 🎠

最初の頃は、触覚を刺激する素材や、体を動かす遊具を使いながら、遊び=リハビリという形で取り組んでいきました。

※「感覚統合とは、五感や身体の動きを脳で整理・統合する機能です。この機能がうまく働かないと、日常生活や運動能力に影響を及ぼすことがあります。」

🍼 エピソード: リハビリ中に「体が硬いですね」と言われたとき、ふと、乳児期のことを思い出しました。 3ヶ月健診のとき、医師から「体が硬すぎる」と言われたことがあります。 股関節や膝を曲げ伸ばすときに不自然な力が入り、赤ちゃんらしい柔らかい動きが見られなかったのです。 あの頃から、すでに娘の身体の柔軟性に課題があったのかもしれません。

🍼 エピソード: 私は自分の弟が小さい頃、歩行器で楽しそうに歩いていた記憶があって、「娘にも使ってみたらいいのかな?」と思った時期がありました。

OTの先生に相談したところ、娘の場合は足に余計な力が入りやすく、爪先立ちの姿勢になりやすいから歩行器はおすすめしないとのこと。

同じように「歩行器っていいのかな?」と考えていた私にとって、**「子どもによって合うもの・合わないものがあるんだ」**と改めて感じました。

リハビリを通して感じた気持ち 🌷

専門家からは、家庭でもできる具体的なアドバイスをたくさんいただき、それを地道に実践していきました。

娘が歩けない理由として、感覚過敏や体の使い方の未熟さといった複数の要因が明らかになっていき、それを知れたことで「そのうち歩けるようになるかもしれない」という安心感と希望が生まれました。

強く足に力が入っているときは、避けた方がいい動きや修正方法も丁寧に教えてもらいました。その結果、約3ヶ月後には、少しずつ歩行が可能になっていきました。

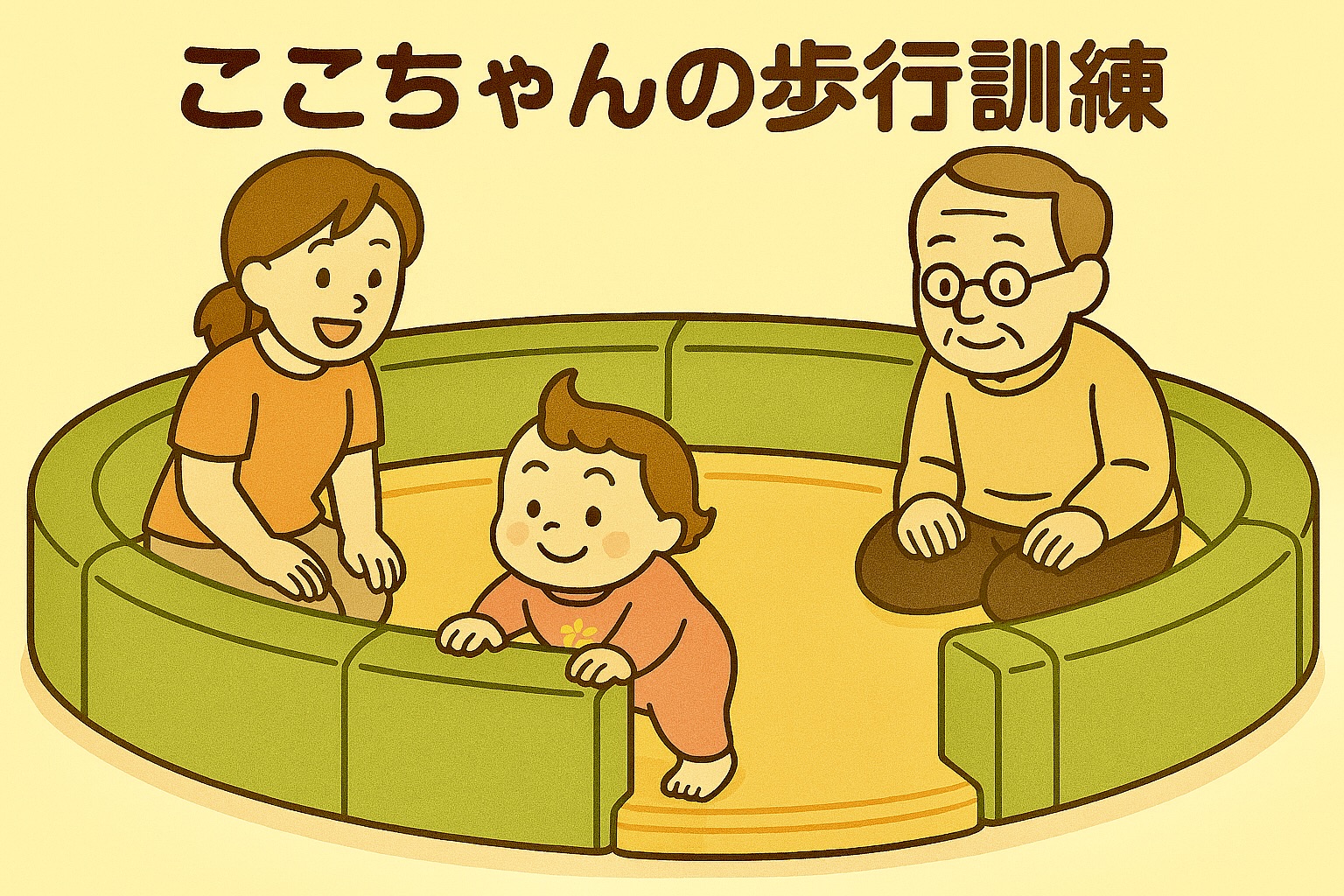

歩行訓練:理想的な練習場所 🛍️

ある日訪れたショッピングモールの遊び場で、とても良い場所を見つけました。

床はやわらかいマットで、足裏にやさしく、転んでも痛くない。適度な高さのクッション台もあり、ここちゃんが立ちやすく、安全に練習できる環境が整っていました。

👣 クッション台での初挑戦 初めてここちゃんをクッション台に立たせたとき、嫌がることもなく、良い反応を見せてくれました。 そのとき、「これはいけるかも」と直感しました。

台から尻もちをついてもマットのおかげで平気。自分で手をついて立ち上がった娘の姿は、今でも忘れられません。

この遊び場は、開店直後の人が少ない時間帯に行くことが多く、落ち着いて練習できました。そこからは、毎日のように通って歩行訓練を続けることになったのです。

家庭での取り組み 🏠

家の中でも、遊び場と同じような高さの台を発泡スチロールで手作りし、壁沿いに設置。伝い歩きができるよう工夫しました。

最初は戸惑っていた娘も、少しずつ自分から動くようになり、家庭でもリハビリの時間が自然と増えていきました。

作業療法とタイミングの重要性 ⏳

診断からリハビリ開始までがスムーズだったこと、そして的確なアドバイスを早い段階で受けられたことは、本当に大きな支えでした。

ここちゃんは、足の指に力を入れて立つ癖がありましたが、専門家の指導で、重心のかけ方や手の添え方まで丁寧に教えてもらいました。

この“タイミング”を逃していたら、歩けるようになるまでにもっと時間がかかっていたかもしれません。幼少期という大切な時期に、必要な支援を受けられたことは、娘のその後の成長にも大きく影響したと感じています。

歩行についてのエトセトラ 🧦

リハビリのおかげで歩けるようにはなりましたが、その後もつま先歩きがよく見られたり、特有の歩き方の癖のようなものが残っていました。

歩いていても、走っていても、どこか他のお子さんとは違うような動きがあって、ちょっと不自然な感じになったり、バランスを崩して転びそうになる場面もありました。

そのため、療育が始まってからも定期的にOTの先生のサポートを受け続けて、歩行や身体の使い方を見守っていただきました。 継続して専門的な支援を受けられたことは、とても心強かったと感じています

こどもの作業療法について 🧑⚕️

**作業療法(OT:Occupational Therapy)**は、発達の遅れや偏りがあるお子さんが、日常生活をよりよく過ごせるようにサポートするリハビリです。

🔗 詳しくはこちら:

おわりに 🌈

ここちゃんの歩行訓練を通じて、**「焦らず、でも諦めず」**取り組むことの大切さを実感しました。

**一歩一歩の積み重ねが、娘の未来につながっている。**そう思える日々でした。

正直なところ、当時の細かな記憶はすっぽりと抜け落ちてしまっていて💦

「どんなことをやっていたか」は断片的にしか思い出せません。

でも、それでも覚えているのは——

ここちゃんが**“その場所”にちゃんと入れたこと。**

そして、リハビリの先生と出会えたこと。

通っていた療育センターは、少し独特な雰囲気がありました。

敏感な子にとっては入りづらい環境かもしれません。

実際、病院に入っただけで拒否反応が出ることもある娘が、

なぜかその日はすっと中に入れた。

それが本当に不思議で、今思えば、特別な“始まり”だったのかもしれません。

そこで始まった作業療法は、決して大げさなものではなく、

家でもできること、少しずつ慣れていくこと、

そして、先生とここちゃんの間に小さな信頼関係が芽生えていくことでした。

この場所から、私たちの支援の輪は少しずつ枝葉のように広がっていきました。

娘の育ちに寄り添ってくれる大人が一人、また一人と増えていったのです。

記憶が曖昧でも、あのとき感じた

**「これは、大切な一歩なんだ」**という気持ちは、

今でも私の中にしっかりと残っています。

あとがき 🌷

記憶が曖昧な部分もありますが、

書きながら改めて、当時の感謝や気持ちを思い出しました。

同じように悩んでいる方に、ほんの少しでも寄り添えたらうれしいです。